陜西省眉縣湯峪口太白廟位踞太白山北麓,太白山國家級森林公園入口處東側,端南山半坡,地處盆地之中,四周群山伏圍,層巒疊翠,面對龍鳳大山,門前山腳下有歷史遺留下來的天然景觀--神功石,湯峪河尤如一條玉帶從門前穿流而過,常年奔騰不息。 陜西省眉縣湯峪口太白廟位踞太白山北麓,太白山國家級森林公園入口處東側,端南山半坡,地處盆地之中,四周群山伏圍,層巒疊翠,面對龍鳳大山,門前山腳下有歷史遺留下來的天然景觀--神功石,湯峪河尤如一條玉帶從門前穿流而過,常年奔騰不息。

太白山乃道教三十六洞天的第十一洞天,由于他的偉岸神秘,曾被歷代帝王奉若神明,早在漢成帝時已有太白山,太白祠,到唐時香煙鼎盛,宋皇五年春夏不雨,鳳翔知府李照遘禱雨有應,嘉六年大旱,鳳翔府蘇軾禱雨踵驗,清乾隆戊寅年五月陜西巡撫畢沅于太白山求雨的神應感而賜雨,四十三年畢沅以重修太白廟陳請欽頒御書扁額“金精靈澤”四字,六月又蒙禱雨有驗,從此此地就成了十方道眾,善男信女云集說經傳道祈福禳之圣地。因歷史

原因曾一度香煙停熄,該廟目前建筑乃十一屆三中全會以后新修。

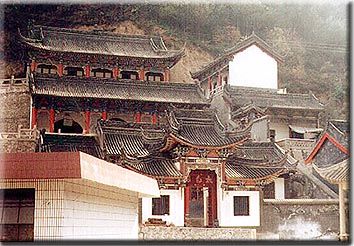

太白廟建筑群整體布局嚴謹,均屬仿古建筑雕梁畫柱,異彩紛呈,氣勢雄偉,頗為壯觀,整體建筑共分三層。

進入廟門的第一座殿堂是靈宮殿,內奉護法王靈宮--王善、手執金磚、橫眉立目,鳳嘴銀牙,善察人間,善惡之事,驅魔降襖,卻邪治病,祈晴禱雨,號稱太乙雷聲應化天尊,靈宮殿的右側,則是二郎廟,二郎神為水神,相傳蜀守李冰治水時,有皎龍為患,其子二郎力除蜀郡之蛟孽,有水功,被封為“清源妙道真君”。

沿著二郎廟與靈宮殿之間的通道拾級而上,則是該廟的第二層建筑,此層為三孔窯洞。中窯內座三太白,三太白乃殷紂王時叔齊、伯叔、周賁是也,相傳伯叔、叔齊是殷商時孤竹王的二王子,王立叔齊為太子,王死后叔齊讓兄伯叔繼承王位,伯叔則以父命難違拒之,為讓弟繼王位而逃,叔齊也以立長不立幼而逃,二人中途相遇,一同投奔西伯候姬昌,恰逢武王伐紂,二人叩馬而諫:武王伐紂乃不忠不孝之舉,后武王平殷建周,伯叔、叔齊義不食周粟,與同來的元帥周賁餓死首陽山姜子牙以至仁至孝義之士封為太白山地方神,號稱“無號廣天尊”。

左窯內供奉三霄娘娘,三霄即瓊霄、碧霄、云霄,三霄為女神,亦是婦女兒童的保護神,其護生靈,法力無邊,每年廟會時節,來此祈福求子,燒香還原的香客頗多。

右窯為菩薩祠,內供三位菩薩--觀音、文姝普賢、中座觀音、其圣德巍峨,玄功莫測,聲救苦救難,隨心消厄消,道稱“碧落洞天帝主--圓通自在天尊”。自此往左則可到達藥王廟,外姆閣。沿著石級趨步而上則是該建筑群最高層--五帝殿五楹、殿內供奉玉皇大帝、天皇大帝、后士皇地祗,中天紫微北極大帝,南極長生大帝,五位道教尊神。

每年的七月十二是該廟的廟會,廟會這天,遠道而來的香客信士磨肩擦踵,絡繹不絕。善男信女來此燒香的、還愿的,祈福的則頂禮膜拜,香煙鼎盛。

電話:0917-5711297 郵編:722305 聯系人:王興理

|